はじめに

「片付けようと思っても、気づけばまた散らかってる…」

そんな経験、誰にでもありますよね。

片付けが苦手な人ほど、完璧を目指すほど疲れてしまいます。

実は、きれいな部屋をキープしている人たちは「放置しても散らからない仕組み」を持っています。

この記事では、忙しくても、ズボラでも、自然と片付けが続く“放置収納”のコツを紹介します✨

また、「片付けが続かない自分」に落ち込んでしまう人も少なくありません。

ですが、考え方を少し変えるだけで、日々のストレスはぐっと減らせます。

たとえば「片付け=完璧に戻す」ではなく、「片付け=探さずに済む状態」と定義してみるとどうでしょうか。

一見大雑把に思えても、それが本来の“暮らしやすさ”につながる第一歩です。

無理に整えるよりも、「自然に片付く流れをつくる」ことが大切。

この考え方を知っておくと、今後どんなに忙しくても、少しずつ“散らからない家”へと変わっていきます🌿

片付けが苦手な人ほど「放置OK」の仕組みが必要

完璧を目指すと続かない理由

片付けが苦手な人ほど、「きれいにしなくちゃ」と思いすぎて挫折しがちです。

「きれいを保たなきゃ」という意識が、知らず知らずのうちにプレッシャーになります。

一方で、続けている人の多くは「多少放置しても大丈夫」な仕組みをつくっています。

例えば、バッグの中身を毎回しまわなくても玄関に“仮置きトレー”を置いておく。

これだけで忘れ物も減り、朝のバタバタがラクになります。

「無理なく続くこと」こそ、整理整頓の第一歩なんです😊

多くの人が勘違いしているのは、「片付け上手=きれい好き」という思い込みです。

実際には、片付けが得意な人ほど“手抜きの工夫”が上手。

自分の性格や行動パターンに合わせて、仕組みをカスタマイズしています。

たとえば、帰宅後すぐにリビングに荷物を置いてしまうなら、

最初からそこに“仮置きゾーン”をつくってしまえばいいのです。

「後で片付ける」を前提にしておけば、罪悪感も減り、続けやすくなります✨

「置きっぱなし」をルール化する発想

「片付けられない」のではなく、「置きっぱなしでも問題ない場所」がないだけ。

だったら、思い切って“置きっぱなしをルール化”してみましょう。

例えば、「帰宅したら鍵は玄関の小物トレーへ」「充電ケーブルは机の上に固定」。

これも立派な片付けです。

大切なのは、“探さなくて済む場所”を決めておくこと。

また、「一時的な置き場」と「最終的な収納場所」を分けて考えるのもコツです。

一日の終わりに全てを元の場所に戻すのは難しいですが、

“とりあえず置ける場所”を明確にしておくだけで、散らかりにくさは格段にアップします。

さらに、置く場所の見た目を整えるとモチベーションも上がります。

お気に入りのトレーや木製ボックスを使えば、“置きっぱなし”もインテリアの一部に✨

なお、お子さんがいる家庭なら「部屋が片付けられない子供のための簡単整理術6選」も参考になります。

子どもにもできる“置くだけ整理”の工夫が満載です。

おもちゃやランドセルの「一時置き場」を決めるだけでも、親子のストレスは大幅に減ります。

「片付けなさい」と叱るより、「ここに置いてね」と伝える方が、子どもも楽しく続けられます😊

このように、“放置前提”の仕組みを取り入れるだけで、

片付けのハードルは驚くほど低くなります。

次回は、この考え方をさらに広げて「放置しても整う収納の作り方」を具体的に紹介していきます。

忘れ物ゼロを叶える“放置収納”の基本原則

毎日使う物を「動線の途中」に置く

「よし、使うたびに元の場所へ!」

と意気込むと続きません。

実は、忘れ物が多い人ほど「使う動線」と「収納場所」が離れています。

たとえば、財布や鍵はリビングに置くよりも“玄関の途中”がベスト。

通る場所に置くことで、忘れ物を物理的に防げます。

また、この“動線の途中”という考え方は、家の広さに関係なく使えます。

ワンルームでも一戸建てでも、生活の動きに沿って物の配置を見直すことで、探し物のストレスが驚くほど減ります。

たとえば、仕事前に慌ててスマホを探すなら、「カバンの横に充電スペースをつくる」だけで、出かける前のバタバタを解消できます。

一度“使う流れ”を意識して配置を変えると、自然と片付けが続くようになります✨

戻す場所より「置く位置」を決めるコツ

「使ったら戻す」ではなく、「使う前に置いておく」。

この発想に変えると、ぐっとラクになります。

たとえば毎朝使う通勤バッグ。

わざわざクローゼットに戻さず、玄関近くに“定位置スペース”を作っておきましょう。

「置く位置」を決めておけば、放置しても“散らかって見えない”んです✨

さらに、見た目の工夫もポイントです。

収納グッズを使わなくても、トレーや小さなカゴを活用するだけで十分。

「ここに置く」という目印があるだけで、家族も自然と使うようになります。

つまり、収納とは“隠すこと”ではなく、“動線に沿って置くこと”。

片付けが苦手な人ほど、この小さな意識の変化が大きな効果を生みます🌿

片付けが苦手でも続く3つの仕組みづくり

① 見える場所に“仮置きステーション”をつくる

「出しっぱなし=散らかってる」ではありません。

一時的に置ける“仮置きステーション”をつくるだけで、気持ちがラクになります。

玄関やキッチンカウンターなど、動線の途中に「かご」や「トレー」を置き、そこに財布・イヤホン・鍵などをポンっと放り込むだけでOK。

見た目も整い、忘れ物も激減します。

さらに、仮置きステーションは**「生活の流れを止めない」**ための仕組みでもあります。

人は一度座ると動きたくなくなるもの。

そんな時に、「すぐ近くに置ける場所」があるだけで、行動のハードルがぐっと下がります。

また、季節ごとに内容を入れ替えるとより快適です。

冬なら手袋・マフラー、夏なら日焼け止めや扇子など、よく使う物を“今の自分仕様”に入れ替えるだけで暮らしが整っていきます✨

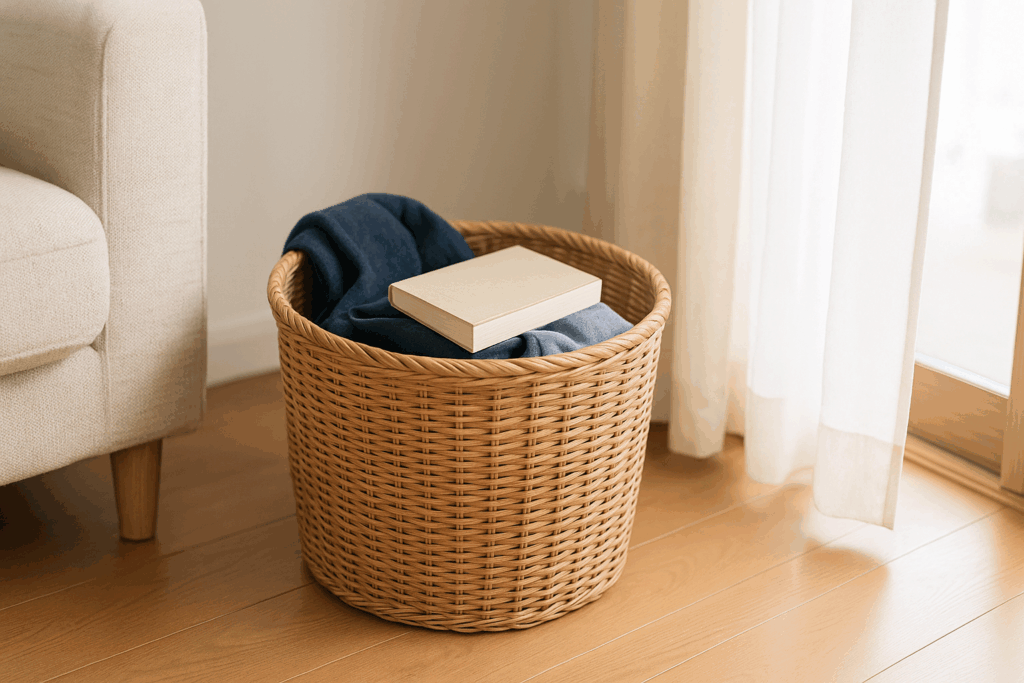

② 動線の終点に「放置できる箱」を置く

動線の“終わり”にも仕組みを。

たとえばソファ横や寝室の隅に「なんでもボックス」を設置します。

帰宅後に脱いだ服や、読んだ本などをとりあえず入れておくだけでOK。

週末にその中身を整理すれば、平日は散らからずに済みます。

「今日は疲れた…でも散らかしたくない」

そんな夜にも助けてくれる、魔法の箱です🌙

この“放置できる箱”は、実は「一時保留ゾーン」としての役割を持っています。

「後でやる」ことを一箇所にまとめることで、部屋全体が散らからなくなります。

気分に余裕がある時に中身を整理する習慣をつければ、家の中がリセットされる感覚が味わえます。

ポイントは、箱のサイズを大きくしすぎないこと。

小さめのカゴやボックスの方が、定期的に見直すきっかけになり、結果的に整った状態を保ちやすくなります。

③ 家族も巻き込む“ゆるいルール”で共有

自分だけ頑張っても、家族が散らかせば元通り。

だからこそ、ルールは“ゆるく”が鉄則です。

「使ったら元の場所へ」ではなく、「使ったら仮置きBOXへ」。

このように、誰でもできる仕組みにすることで、家族も自然と参加できるようになります。

「ここに置いていいんだよ」と伝えておくと、ストレスも減りますね😊

また、家族と共有する際は「完璧にやってほしい」と思わないことがポイントです。

最初はバラバラでも、“家族全員が自分なりに協力している”という感覚が大切。

特に子どもには「片付けなさい」より「ここに置いてくれたら助かるな」と声をかける方が効果的です。

ゆるいルールこそ、長く続く家庭の片付け習慣を育てる秘訣です🌷

放置収納を習慣化するためのステップ

1日1分でも「置き方」を見直す

片付けが続く人は、「置き方」を定期的に見直しています。

使いにくい場所はすぐに変える。

たったこれだけで続けやすくなります。

「ここ、毎回探してるな」と思ったら、そこが改善ポイント。

“使いやすさ優先”が習慣化のコツです。

詳しくは、「モノを減らして暮らしが変わる|3つの視点から学ぶシンプル生活の始め方」も参考になります。

モノの量を減らすことで、片付けが格段にラクになりますよ。

加えて、見直しのタイミングを“決まった時間”に設定すると、さらに効果的です。

朝のコーヒーを飲む前や、夜の歯磨き前など、日常の動作に合わせることで、自然と続けられます。

「今の置き場所、本当に使いやすいかな?」と自問するだけで、生活動線がどんどん最適化されていきます。

ほんの1分の見直しでも、積み重ねることで“片付けグセ”が身につき、気づけば探し物のない日常に✨

週に1回、箱の中をリセットするだけ

放置収納の仕組みをつくったら、週に1回だけリセット。

「なんでもボックス」や「仮置きトレー」の中身を軽く整理します。

たった5分で、また快適な状態に戻せます。

完璧に片付ける必要はありません。

“整える感覚”を大切にすれば、自然と維持できるようになります。

リセットのコツは、「完璧を目指さない」こと。

中身を全部出す必要はなく、上から軽くチェックするだけでOKです。

「これは使わなかったな」「もう要らないかも」と感じたものを1つでも減らせば十分。

こうした“ゆるい習慣”が、気づけば部屋全体をスッキリと変えていきます🌿

まとめ:片付けが続く家は「完璧」ではなく「放置前提」

片付けが苦手でも、放置しても大丈夫な仕組みをつくれば、ストレスなく整った空間が手に入ります。

「片付けられない人」ではなく、「片付けの仕組みを持っていなかった人」なだけ。

ほんの少し工夫するだけで、忘れ物ゼロの毎日が待っています🌿

片付けのゴールは、見た目の美しさではなく「暮らしやすさ」。

日常の中で自然に整う仕組みをつくると、家全体が呼吸するように落ち着いていきます。

最初は小さなスペースから始めてOKです。

玄関やリビングの一角を“放置しても散らからないゾーン”にするだけで、驚くほど気持ちが変わります。

「できない」ではなく「やりやすくする」工夫こそ、続く片付けの秘訣です✨

おわりに

「頑張らない片付け」こそ、長く続く秘訣です。

一度仕組みをつくってしまえば、放置してもリバウンドしない家になります。

それは“自分を責めない暮らし”の第一歩でもあります。

もしあなたが「片付け苦手かも…」と感じているなら、まずは今日から“仮置きステーション”を一つ、作ってみてください。

きっと明日の朝が少しラクになりますよ☀️

片付けは才能ではなく、仕組みの積み重ねです。

小さな工夫を続けるうちに、それがあなたの生活リズムになっていきます。

完璧を目指さず、「自分らしい整え方」で十分。

日々の中に“放置しても心地よい場所”があるだけで、心も軽くなります🌸

最後までご覧いただきありがとうございました。

この記事が参考になれば幸いです。

あわせて読みたい作品

• 洗濯物をたたまない収納術ズボラでも片付く方法

• 家事ルーティンの作り方1日30分で回る仕組み

• 片付けで変わる心の景色 ― “自分を取り戻す”小さな旅の始まり

コメント