夏に出会う“黒い翅のトンボ” — ハグロトンボの魅力と観察ガイド

夏の水辺で、ひときわ優雅に舞う黒い翅のトンボを見たことはありませんか。

その名は「ハグロトンボ」。

黒く輝く翅をゆっくりと上下に動かし、風に乗るように飛ぶ姿は、まるで自然が織りなす舞踏会のようです。

この記事では、ハグロトンボの生態、見分け方、観察のコツをわかりやすく紹介します。

自然観察が初めての方でも楽しめる内容になっていますので、ぜひ参考にしてくださいね✨

「水辺を歩いていたら、ふと黒い影が横切った」——そんな小さな瞬間に気づくことができるのも、自然を観察する醍醐味です。

トンボたちは決して特別な場所にしかいないわけではなく、少し目線を変えるだけで、私たちの暮らしのすぐそばに存在しています。

その姿を見つけた瞬間、きっと心がふっと軽くなり、季節の移ろいを感じるはずです。

ハグロトンボとは何か? 基本的な特徴と名前の由来

「黒い翅のトンボって、ほかにもいるんじゃないの?」

そう思う人も多いでしょう。

確かに日本には似たような黒翅を持つトンボが何種かいます。

しかし、ハグロトンボ(羽黒蜻蛉)は独特の優雅さを持ち、翅が透けるような深い黒色をしているのが特徴です。

オスは金属光沢のある体をしており、光の加減で緑や青に輝くこともあります。

メスは少し地味ですが、落ち着いた茶色がかかった黒翅で、近くに寄るとその美しさに気づくことでしょう。

名前の「羽黒」は、まさにこの翅の黒さに由来しています。

さらに興味深いのは、地域や気候によって微妙に色の見え方が異なる点です。

湿度が高い地域では翅の黒がより深く見え、乾燥した地域ではやや透け感が強くなります。

これは光の反射と翅の薄さが関係しており、自然環境に適応した結果ともいえます。

また、ハグロトンボは古くから「神様の使い」と呼ばれることもあり、田んぼや川辺の守り神のように大切にされてきました。

出現時期・生息環境 — どこでいつ見られるか

ハグロトンボが見られるのは、初夏から晩夏にかけて。

特に7月から8月が観察のベストシーズンです☀️

彼らは清流や用水路、田んぼの周りなど、きれいな水辺を好みます。

「近くの川で見たけど、池では見かけない」という人も多いはず。

それは、ハグロトンボの幼虫(ヤゴ)が酸素を多く含む水を必要とするためです。

コンクリート護岸よりも、自然の草が茂った水辺のほうが生息しやすい環境なんですね。

自然の中で暮らす昆虫たちに興味が湧いたら、

👉 カマキリのための昆虫ゼリー!効果的な与え方と注意点

もあわせて読むと、観察の楽しみがさらに広がります。

また、ハグロトンボは人の活動ともうまく共存している昆虫でもあります。

都市近郊の小川や、農業用水のそばでも見られることがあり、水質改善のバロメーターとして注目されることもあります。

「ハグロトンボが戻ってきたら、その川は元気になった証拠だよ」と語る地元の人もいます。

それほど彼らの存在は、自然環境の健全さを象徴しているのです。

観察する際は、川岸の草むらや石の上をじっと見てみましょう。

日が当たる時間帯にはオスが縄張りを見張るようにとまっていることが多く、運が良ければ翅を広げる瞬間に出会えるかもしれません。

夜になると葉の裏に身を潜め、静かに休んでいます。

昼と夜で違う行動パターンを観察してみるのも、自然学習としておすすめですよ🌿

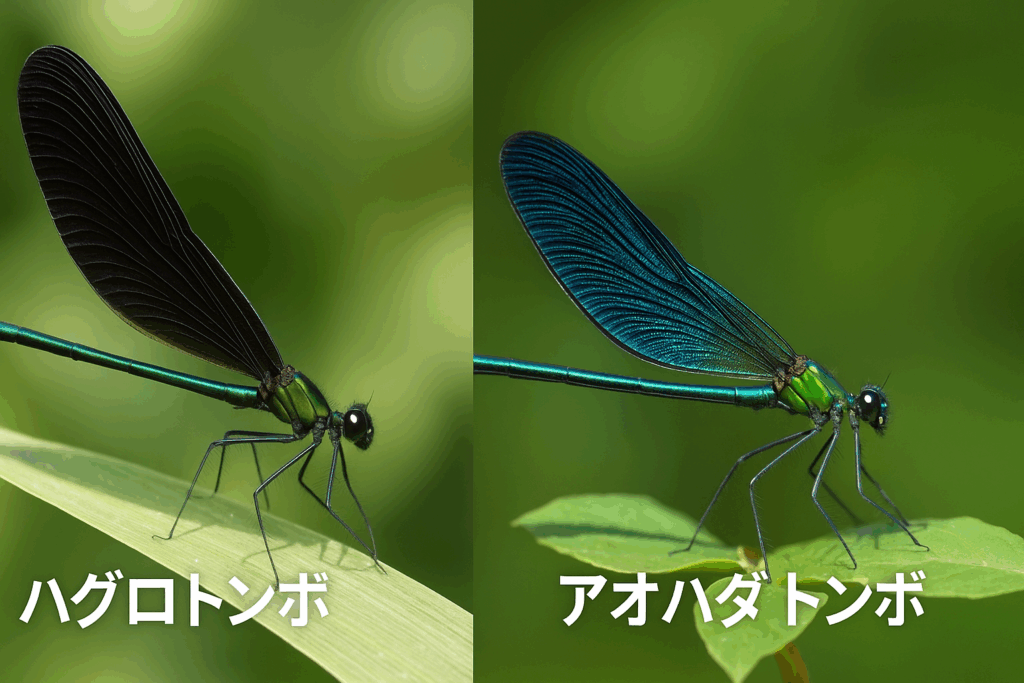

類似種との違い — アオハダトンボとの見分け方

観察していると、「これ、ハグロトンボ?それともアオハダトンボ?」と迷うことがあります。

両者は非常によく似ていますが、見分けるポイントは「翅の色」と「体の輝き」です。

アオハダトンボの翅は黒というよりも、光に透かすと青緑色を帯びています。

また、オスの体色はより強くメタリックに輝き、日差しの下ではキラリと反射します。

一方のハグロトンボは、もう少し落ち着いた黒。

陽射しを浴びても、深みのある黒が印象的です。

「静かな黒」と「光る青」——この対比を意識すれば、見分けがグッと楽になります👀

さらに詳しく観察すると、翅の動きやとまり方にも違いが見えてきます。

アオハダトンボは動きがやや俊敏で、翅を広げたままとまる傾向があります。

一方、ハグロトンボは休むときに翅をすっと閉じ、穏やかな印象を与えます。

この“静と動”の対比を感じ取ると、より一層トンボ観察が楽しくなります。

また、地域によって個体差もあるため、色だけでなく「行動パターン」で判断するのも有効です。

夏の午後、光の角度によって翅の色が変化する様子は本当に見事です。

観察ノートにその時の時間帯や天気、環境をメモしておくと、後で自分だけの発見記録として残せます📝

観察のコツと注意点 — 初心者向けガイド

「ハグロトンボを見たいけど、どこから探せばいいの?」

そんなときは、川沿いの木陰や草むらをのぞいてみましょう。

晴れた日の午前中や夕方が特におすすめです。

昼の真っ最中は暑さで活動が鈍ることもあります。

また、オスは縄張り意識が強いため、同じ場所で何度も見かけることがあります。

観察するときは、驚かせないように静かに近づきましょう。

スマートフォンで撮影する場合はズームを活用して、距離を保ちながら観察すると安全です📸

さらに、観察を楽しむためには服装にも工夫が必要です。

黒っぽい服を着るとトンボが警戒しやすいため、明るい色の服を選ぶのがポイントです。

帽子をかぶり、虫よけスプレーを使用すれば快適に観察できます。

また、川辺では足元が滑りやすいので、防水性のある靴を履くと安心です。

「動かずにしばらく待つと、向こうから近づいてくれることもあるんですよ」

そんな観察者の声も多く聞かれます。

自然との距離を大切にしながら、焦らずじっくり観察することが、トンボの魅力を引き出す一番のコツです✨

観察後には、撮影した写真を見返しながら、「次はどんな行動が見られるかな」と考えるのも楽しい時間。

トンボたちの世界に少しずつ近づいていく感覚を、ぜひ味わってみてください🌿

トンボ観察を楽しむために — 補足情報と関連種

ハグロトンボの仲間には、カワトンボやニホンカワトンボなど、似た生態を持つ種も多くいます。

地域によっては、より鮮やかな体色を持つ種類が見られることもあります。

観察を重ねるうちに、それぞれの特徴を見分けられるようになるのも楽しみの一つです。

「同じ場所で違うトンボを見つけると、ちょっと得した気分になるんです」

自然観察は、そんな小さな発見の積み重ねが魅力ですね✨

ハグロトンボは、人が近づいてもゆったり飛ぶため、初心者でもじっくり観察できます。

昆虫好きの子どもと一緒に観察しても、きっと素敵な夏の思い出になるでしょう。

環境と共に生きる豊かな暮らし方を知りたい方は、

👉 モノを減らして暮らしが変わる|3つの視点から学ぶシンプル生活の始め方

もおすすめです。

さらに、観察の幅を広げるなら、他の季節のトンボにも目を向けてみましょう。

春先にはシオヤトンボやクロイトトンボが活動を始め、秋になるとアキアカネが群れをなし空を彩ります。

季節ごとに異なる種類のトンボを記録することで、日本の自然の移り変わりを感じることができます。

「去年と同じ場所で同じトンボに会えた」——そんな瞬間には、まるで旧友と再会したような喜びがあります。

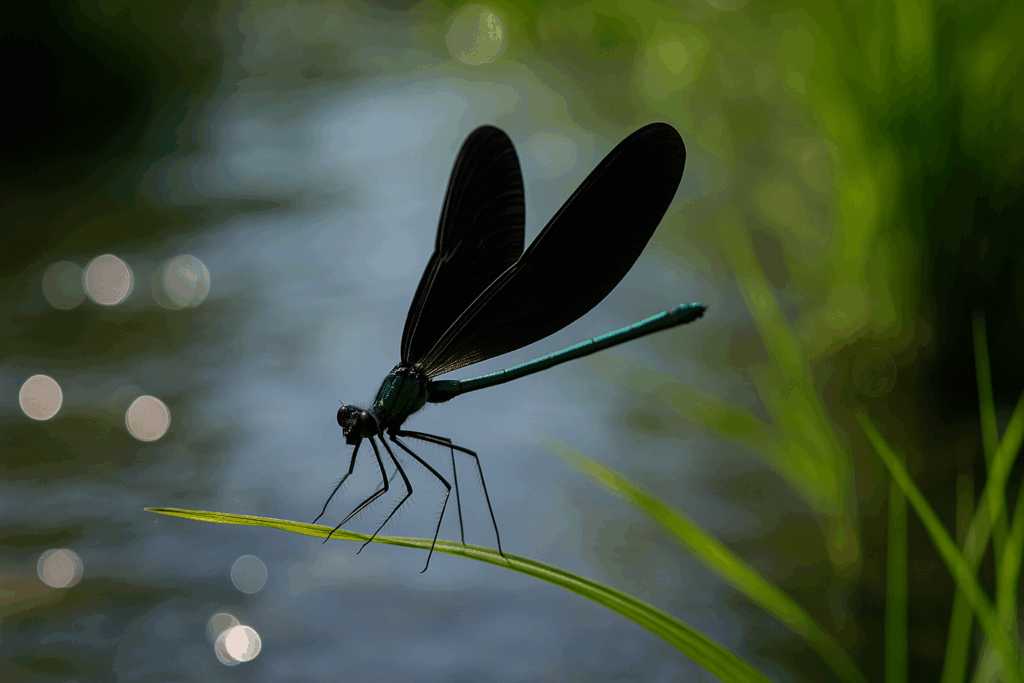

また、観察時にはトンボが止まりやすい場所を意識することも大切です。

川沿いの石や木の枝、草の葉先などにとまることが多く、風の少ない日には水面近くをスーッと飛ぶ姿も見られます。

写真を撮る場合は、逆光を利用すると翅の透明感が引き立ち、黒翅の中に繊細な模様が浮かび上がります📸

自然観察ノートを作って、撮影した写真に日付や天候、発見場所を書き添えると、自分だけの観察記録集ができあがります。

家族や友人と一緒に観察すれば、ちょっとした夏のイベントにもなりますね☀️

トンボを通して自然を感じる時間は、忙しい日常をリセットする心の癒しにもつながります。

まとめ — 優雅な黒翅が教えてくれる自然の美しさ

ハグロトンボは、ただの「黒いトンボ」ではありません。

その優雅な姿と静かな飛翔は、自然が持つ繊細なバランスを象徴しています。

街中でも少し足を延ばせば、彼らの舞を見られる場所があるかもしれません。

観察を通して、水辺の生き物たちの世界に目を向けることは、環境を守る第一歩にもつながります🌿

四季の自然を感じる暮らしが好きな方は、

👉 紫陽花のおまじない、終わった後の「正しい」捨て方とは

の記事もきっと楽しめます。

この夏はぜひ、ハグロトンボを探してみてください。

その黒い翅の奥に、きっと新しい発見がありますよ。

そして、観察を通して感じた「小さな命の尊さ」や「自然と人の共存の大切さ」を、日々の暮らしの中にも少しずつ取り入れてみましょう。

自然の中で過ごす時間は、心のリズムを整え、季節をもっと深く感じるきっかけになります。

忙しい毎日でも、ふと立ち止まって空を見上げる瞬間に、ハグロトンボの黒い翅を思い出せたら——それだけで少し優しい気持ちになれるはずです✨

最後までご覧いただきありがとうございました。

この記事が参考になれば幸いです。

コメント