カマキリは虫以外を食べる?食性の基礎知識

カマキリといえば、鋭い前脚と俊敏な動きで獲物を捕らえる肉食性の昆虫として知られています。

野生では主にコオロギ、バッタ、ハエなどの小昆虫を捕食し、成長と繁殖に必要な栄養を確保します。

「でも、家庭で飼育していると毎回生き餌を用意するのが大変…虫以外も食べるの?」

そんな疑問を持つ飼育者は少なくありません。

結論から言えば、カマキリは“基本は昆虫食”です。

ただし、飼育下では代用できる食材や補助的に使える餌もあり、個体差はあるものの口にするケースがあります。

この記事では、昆虫以外の代用餌の考え方、与え方、注意点をわかりやすく整理し、負担を減らしつつ健康を守る実践的なコツを紹介します。

🍀

野生下と飼育下で食性が違って見える理由

野生のカマキリは、生き餌を狙って待ち伏せし、動くものに反応して捕食します。

この“動きへの反応”が強いほど、生き餌に対する食いつきは良くなります。

一方で飼育下では、環境が一定で捕食チャンスが限られるため、食欲の起伏や餌への反応が変化しがちです。

また、個体差によっては静止した食材(肉片や果物)をつまむように食べることもあります。

「うちの子、コオロギは飛びつくのにリンゴは無視だったよ」

「うちは逆に、鶏肉の小片を少しだけ食べたんだ」

このような差は珍しくありません。

動きの有無、におい、個体の気質、脱皮サイクル、気温や湿度などが複合的に影響します。

まずは“基本は生き餌”という軸を持ちつつ、補助として代用餌を活用するスタンスが安全です。

さらに観察を重ねることで「なぜこの個体は果物に反応しないのか?」という気づきが得られることもあります。

においの好みや、動きへの敏感さ、過去の食経験などが微妙に作用しているため、飼い主にとってはちょっとした研究対象のようにも感じられるでしょう。

こうした日々の違いを記録していくと、個体ごとの特徴を把握でき、より適切な給餌に繋げやすくなります。

代用餌を使うメリットとリスクを正しく理解する

代用餌の最大のメリットは、手元にある材料で急場をしのげる利便性です。

生き餌を切らしてしまったとき、体力低下が心配な個体に少量の栄養を補給したいときなどに役立ちます。

また、季節や地域によって生き餌の入手が難しい時期の“橋渡し”にもなります。

ただし、リスクも伴います。

人間向けの加工食品は塩分や糖分、油分が多く、消化や体調に負担をかける可能性があります。

与え過ぎは長期的な不調につながるため、少量かつ短期的な利用にとどめ、基本は昆虫食に戻すことを徹底しましょう。

衛生面も重要で、常温で放置した肉や果物は腐敗しやすく、ケージ内のカビやダニの原因にもなります。

与える→観察→残りは速やかに撤去、を習慣化しましょう。

また、代用餌を利用する際は“あげること”よりも“片付けること”の方が重要です。

特に夏場は数時間で傷みが進み、カマキリの健康だけでなく飼育環境全体に悪影響を与えます。

この点を軽視すると、せっかくの工夫も逆効果になりかねません。

したがって、便利さとリスクの両方を理解し、状況に応じて使い分けるのが飼育者の責任と言えるでしょう。

具体的な代用餌の候補と与え方(補助用)

以下は飼育下で“食べる場合がある”とされる代用餌の一例です。

すべて主食にはせず、補助の位置づけで少量から試すのが基本です。

果物(リンゴ、バナナ、梨 など) 🍎🍌

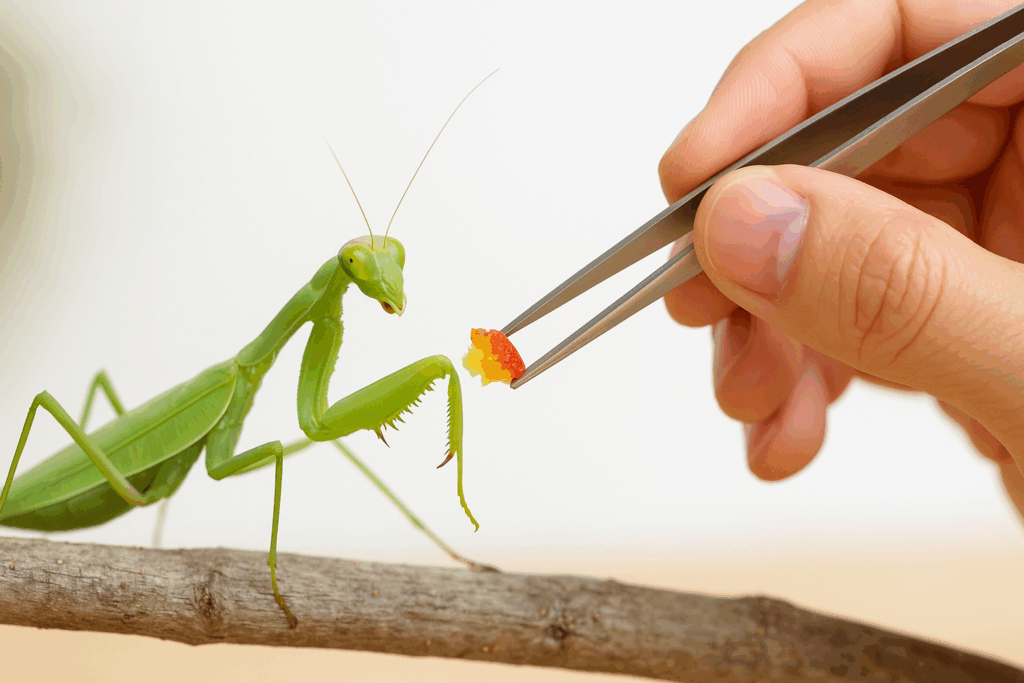

熟して柔らかい部分を、ごく小さく切ってピンセットで口元へ。

汁気が多すぎると口周りが汚れやすいので、食後は付着物をふき取るか、霧吹きの水滴で軽く流れるように整えます。

酸味の強い柑橘は避け、甘すぎる部分は控えめに。

果物は糖分が多いため嗜好性が強く、口にすればよく食べる場合もあります。

ただし与えすぎると糖分過多で下痢の原因となったり、食べ癖がついて昆虫を食べなくなる恐れがあります。

そのため「果物はあくまでおやつ」と割り切ることが大切です。

野菜(サツマイモのごく柔らかい部分、キャベツの柔葉 など) 🥬

でんぷん質や繊維が多いものは消化に負担となるため、与えるならごく少量。

反応が薄い個体も多いので、“無理に食べさせない”姿勢が大切です。

野菜は栄養面ではプラス効果が期待できるわけではなく、基本的に補助的役割にとどまります。

「なかなか餌を食べないから」と心配になって野菜を多めに与えるのは逆効果になることもあります。

もし与えるなら水分補給の延長程度に考えてよいでしょう。

肉類(味付けなしの鶏ささみ・白身魚の小片) 🍗🐟

生は衛生面のリスクが高いため、必ず加熱して冷ましたものを米粒より小さく。

ピンセットで口元へ持っていき、数秒〜十数秒反応がなければ引き上げます。

においが強い部位や脂質の多い部位は避けましょう。

肉類はカマキリの食性に比較的近く、個体によってはよく食べるケースもあります。

ただし肉は腐敗が早いため、口にしなかった場合はすぐに片付ける必要があります。

また、与え続けると脂肪分や人間用食肉の成分が消化に負担をかけるため、常用は避けるべきです。

昆虫ゼリー(カマキリ用に工夫して“補助”で) 🍮

本来は甲虫向けですが、飼育現場では“水分と微量栄養の補助”として工夫して使われる場面があります。

適切な置き方や衛生管理、与える頻度については、当サイトの詳しい解説が参考になります。

カマキリに昆虫ゼリーを与えるコツ を確認して、失敗しにくい設置や片付けのタイミングを押さえましょう。

昆虫ゼリーは食べる個体とまったく興味を示さない個体に分かれます。

試してみて反応があれば“水分補助”として活用可能です。

ただしゼリーも糖分が多いため、与えるのは少量に限定しましょう。

「パンやお菓子はOK?」人間の食品に潜む落とし穴 🍞🍪

「パンを少しついばんだみたい」

こうした体験談は見聞きしますが、推奨はできません。

人間向けの食品は、塩分、油脂、香料、添加物がカマキリの消化系に適していないためです。

どうしても代替がない緊急時に“ごくひとかけ”でつなぐ程度にとどめ、必ず主食である昆虫に戻してください。

また、ケージ内にパンくずや菓子の粉が落ちると衛生状態が悪化し、ダニやコバエの増殖につながります。

後片付けは徹底しましょう。

さらに、人間の食べ物に慣れてしまうと“本来の捕食行動が弱まる”恐れがあります。

カマキリにとって捕食は本能であり、その行動を奪ってしまうことは寿命や繁殖力にも影響を与えるかもしれません。

そのため、飼育者は便宜性よりも「自然に近い給餌」を優先する姿勢を持つことが望ましいのです。

水分補給と衛生管理の基本 💧🧼

カマキリは獲物から水分を摂るのが基本ですが、飼育下では不足しやすくなります。

綿棒に水を含ませて口先へ近づける、ケージ壁面に霧吹きで細かな水滴を作るなどの方法で補助しましょう。

とくに脱皮前後は水分不足がトラブルにつながりやすいため、タイミングを見て細やかに与えることが重要です。

水分補給後は床材の過湿を避け、風通しを確保します。

過湿はカビの原因となり、脚部や関節の汚れも増やします。

給餌や霧吹きの都度、壁面や床材の状態を確認し、小さな汚れも溜めないようにしましょう。

また、容器や止まり木に水滴が残ると、カマキリが滑ったり、脚を痛める可能性があります。

掃除の際は“水分を与えること”と“余分な水分を取り除くこと”をセットにして意識することが大切です。

新鮮な空気の循環も忘れず、定期的にケージを開けて換気してあげると清潔を保ちやすくなります。

幼虫(赤ちゃんカマキリ)への安全な給餌設計 🐣

孵化直後の幼虫は体が小さく、食べられるサイズが限られます。

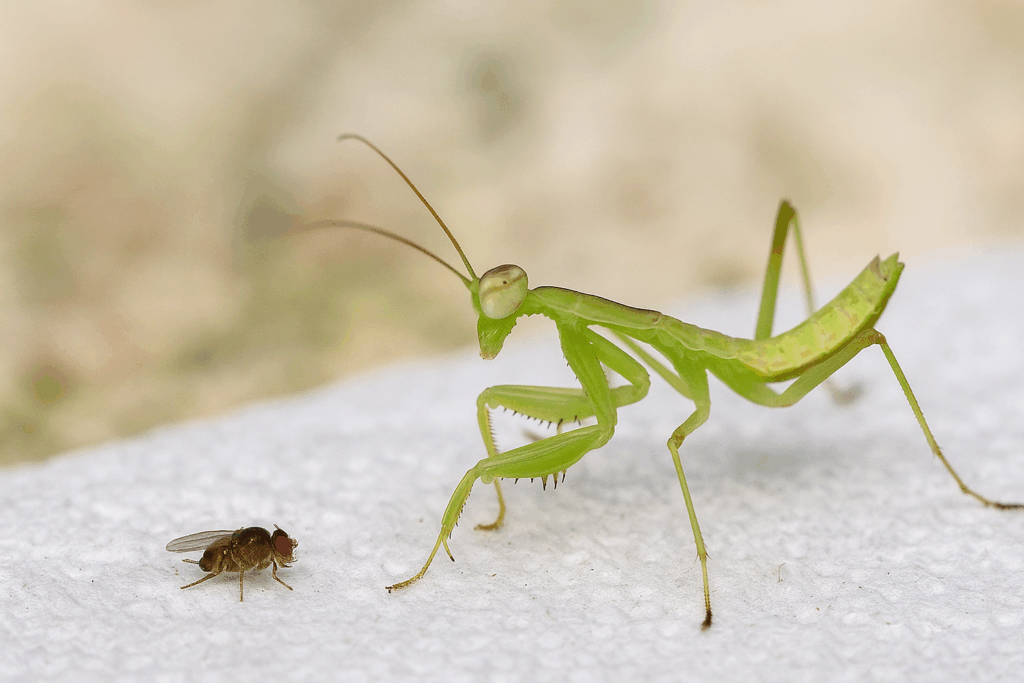

ショウジョウバエ(羽なし系が扱いやすい)やアブラムシなど、極小サイズの生き餌を基本にします。

食べ残しはすぐに取り除き、密度過多による共食いのリスクを減らすため、ケージの広さや隠れ家の有無も見直します。

“少量をこまめに”が合言葉です。

「小さな体で一生懸命ついばむ姿はたまらないよね」

焦らず、食べるペースに合わせて頻度と量を微調整しましょう。

幼虫は消化機能が未発達なため、一度に多くを与えるよりも、小分けで複数回にする方が体への負担を減らせます。

また、餌の種類やサイズに応じて“食べやすいかどうか”を観察することも忘れないでください。

成長段階別の給餌頻度の目安と観察ポイント

幼虫期

毎日少量。

動きの鈍い個体は無理に与えず、翌日に回す。

脱皮の兆候(動きが緩慢、食欲低下、体色の変化)があれば、無理な給餌は避けます。

無理に与えると失敗脱皮の原因になるため、観察を優先してください。

亜成虫期

1〜2日に1回、適正サイズの生き餌を。

捕食後の腹部の張りを目視し、過不足を判断します。

「今日はよく動くな」と感じた日は、やや小さめの餌を追加するなど柔軟に。

また、この時期は活発さが増すため、餌の種類や量を調整しながら、ストレスの少ない環境を整えてあげましょう。

給餌の際はケージ内のレイアウトを崩さないよう注意すると安心です。

成虫期

2〜3日に1回を基本に、雌雄や個体差で調整。

雌は産卵前後で栄養需要が増えやすく、無理のない範囲で頻度を上げることがあります。

一方、雄は活動量や寿命から過給餌になりがちなので注意。

さらに、成虫期は“食べない日がある”のも普通です。

「昨日は食べなかったけど、今日は元気に捕まえた」

そんな波を理解し、過度に心配せず自然なリズムを尊重しましょう。

安全第一の与え方:サイズ、ピンセット、レイアウトの工夫

餌サイズは“頭幅〜胸幅以下”を目安にすると誤嚥や消化不良のリスクを減らせます。

ピンセットは先端が鋭い金属よりも、先が丸い竹製やシリコンキャップ付きが安心です。

ケージ内は止まり木を複数配置し、捕食姿勢を取りやすい“足場の高さ”を用意します。

床置きの餌は気づかれにくく、湿りやすいので、可能なら“口元へ持っていく”“壁面近くに一時固定する”など視認性を高める工夫を。

さらに、ピンセットを使う際は「動きが自然に見える」よう意識すると食いつきが良くなります。

急に差し出すのではなく、少し動かして獲物らしさを演出すると本能を刺激できます。

また、ケージ内のレイアウトは定期的に点検し、止まり木が不安定になっていないか、餌を設置しやすい位置が確保されているかを確認することも大切です。

視覚と嗅覚に頼るカマキリにとって、“見つけやすく食べやすい配置”は健康を保つための第一歩です。

季節ごとの注意点:温度と湿度の“ほどよい管理” 🌤️

春〜初夏は活動が上がり、食欲も安定しやすい季節です。

真夏は高温で食欲が落ちることがあるため、直射日光を避け、通気を確保します。

秋は成熟が進み、個体差がはっきり出やすくなります。

冬は飼育環境によっては温度が下がり過ぎるため、保温のし過ぎにも注意しながら緩やかに管理します。

急な温度変化はストレスの原因になります。

給餌前後の室温が安定するよう、時間帯を決めるのも効果的です。

さらに、湿度管理も重要で、乾燥しすぎると脱皮不全の原因になり、過湿すぎるとカビやダニの発生を招きます。

湿度計を設置し、季節に応じて霧吹きの回数や量を調整することが、快適な飼育環境づくりに欠かせません。

行動観察で見極める“その子のベスト” 👀

同じ餌でも、個体によって反応は驚くほど違います。

捕食前の身じろぎ、頭の向き、前脚の構え、腹部の張り、フンの状態などの“いつものサイン”を把握することで、小さな体調のブレに気づきやすくなります。

食べる・食べないの記録をつけると、脱皮周期や季節変動との相関が見えてきます。

「昨日は食べなかったのに、今日は勢いよく捕った」

そんな“波”も個性の一部。

波そのものを否定せず、範囲内かどうかで判断しましょう。

また、日々の観察は“異変の早期発見”につながります。

食欲不振が数日続く、動きが不自然に遅い、捕食の仕方がぎこちないなどの兆候は、環境や体調のサインかもしれません。

記録を続けることで「この子は脱皮前は必ず食欲が落ちる」といったパターンが見え、安心して見守れるようになります。

よくあるQ&A(短文でサクッとおさらい) ✨

Q1. 代用餌だけで飼える?

A. おすすめしません。

主食はあくまで昆虫です。

代用は“補助”に徹しましょう。

「毎回生き餌を用意できないときの一時しのぎ」程度に考えると安全です。

長期的に代用に頼ると栄養不足や行動異常につながりやすいため注意してください。

Q2. 昆虫ゼリーはどのくらい?

A. 小面積で短時間の設置が基本です。

詳細は カマキリ・昆虫飼育の関連記事一覧を参照し、衛生管理と頻度を調整してください。

特に夏場は発酵しやすく、ニオイがケージ内にこもる原因にもなるため、与えたら必ず短時間で回収する習慣をつけましょう。

Q3. 食べ残しはいつ片付ける?

A. 反応がなければ数分〜十数分で回収。

傷みやすい食材は即撤去が安心です。

「まだ食べるかも」と思って残してしまうと、腐敗やカビの原因になり、かえって体調を崩すリスクが高まります。

目安として“動かなくなった餌”は残さず回収、が基本ルールです。

Q4. もっと学ぶには?

A. 当サイトのカマキリ関連記事をまとめて読むと理解が深まります。

こちらからどうぞ → カマキリ・昆虫飼育の関連記事一覧

「代用餌」「水分管理」「幼虫期の注意点」などテーマ別に整理されているので、飼育初心者にも安心です。

まとめ:代用餌は“つなぎ”。主食は昆虫でいこう 🧭

カマキリは本来、動く獲物を捕らえる肉食の昆虫です。

代用餌は便利ですが、あくまで補助。

与える際は“少量・短時間・清潔”を徹底し、できるだけ早く昆虫中心の給餌に戻すことが、安全で失敗しない飼育の近道です。

また、個体ごとの反応を見極めることも大切です。

「今日は果物をついばんだけど、明日は興味を示さない」

そんな気まぐれも含めてカマキリの個性です。

大切なのは代用餌を“主食化させない”ことと、健康を保つために自然なリズムを意識することです。

今日からは、あなたのカマキリの“いつものサイン”を観察しながら、ちょうど良いサイズと頻度、そして衛生管理の3点を丁寧に回していきましょう。

「明日も元気に、いい食べっぷりが見られますように」

そんな願いが、日々の小さな工夫から叶っていきます。

🦗🌿

最後までご覧いただきありがとうございました。

この記事が参考になれば幸いです。

コメント